08.06

地域の温もりが生む支援の輪:高島市のぞみ会のフードパントリー活動から見る母子家庭支援の新しい形

地域で暮らす母子家庭の支援に取り組む高島市のぞみ会が、8月23日にフードパントリー活動を実施予定です。食料品の無料配布を通じて、経済的困窮に直面する家庭に手を差し伸べるこの取り組みは、単なる一時的な支援を超えた地域共生の実現を目指しています。本記事では、フードパントリー活動の意義と効果、そして現代日本が抱える母子家庭支援の課題について詳しく解説します。

出典:大田区社会福祉協議会(https://www.ota-shakyo.jp/service/05/foodpantry)

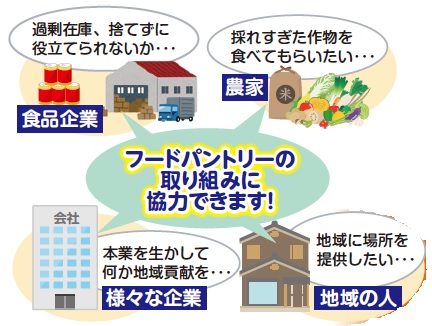

フードパントリーとは何か:食を通じた地域支援の仕組み

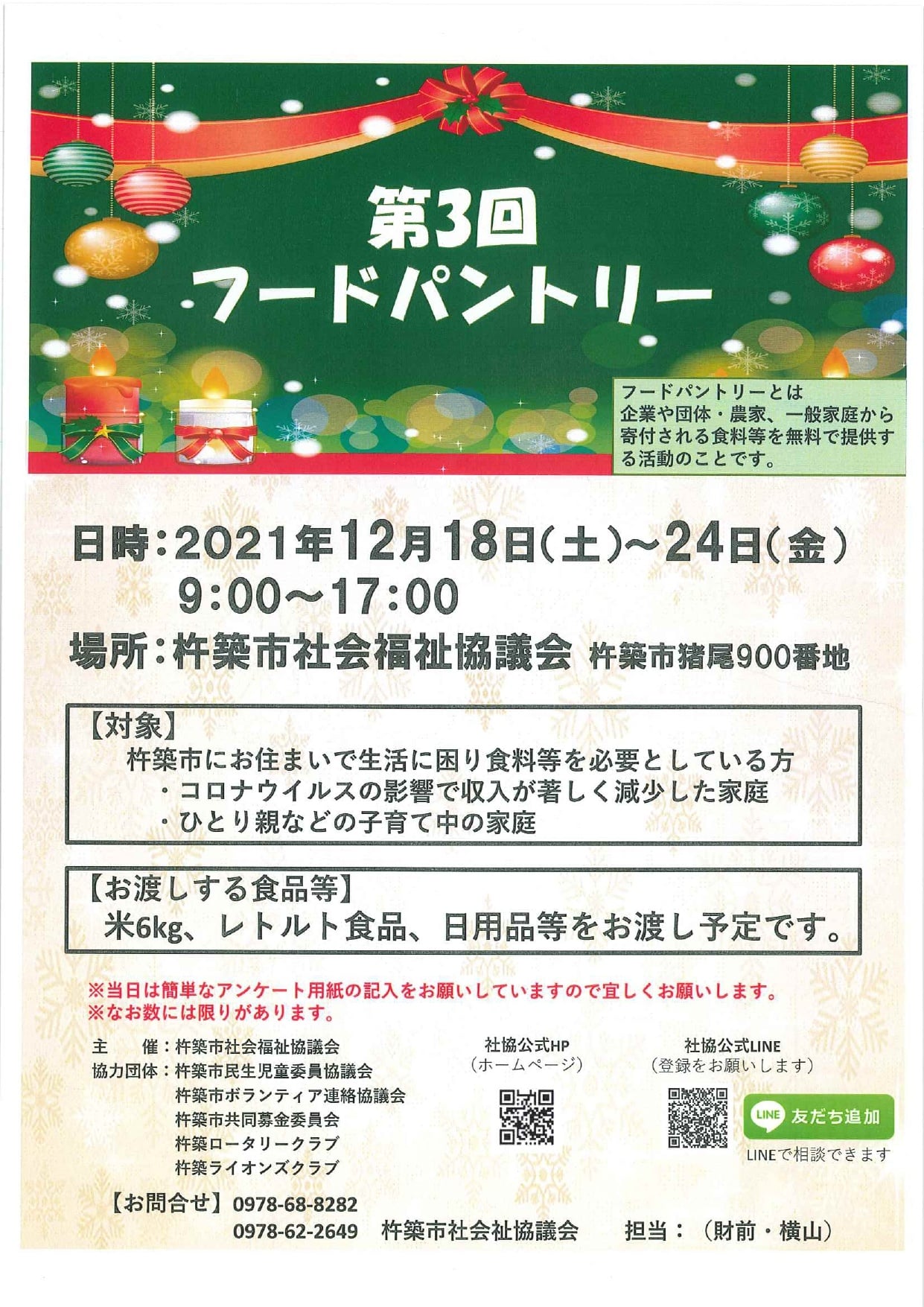

フードパントリーは、食品支援が必要な時に誰でも食品が受け取れる場所として機能します。この仕組みは、まだ食べられる食品の廃棄を防ぎながら、同時に生活困窮者への支援を実現する一石二鳥の社会システムです。

具体的には、企業や団体からの食品寄附を受けて、それらを保存の効く乾物や調味料、お米、野菜、レトルト食品、お菓子などの形で整理し、必要とする家庭に無償で配布します。高島市のぞみ会の場合、過去の活動実績を見ると、ひとり親家庭41世帯に対して食料品や日用品を詰め合わせて配布したという報告があります。社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会

フードパントリーの3つの社会的意義

フードパントリー活動には、以下の3つの重要な社会的意義があります。

まず第一に、食品ロス削減による環境保護効果です。日本では年間約570万トンもの食品ロスが発生しており、その約半分が家庭から、残りが事業者から排出されています。フードパントリーはこの問題に対して、本来廃棄される運命にあった食品を有効活用することで、廃棄物の焼却に伴うCO2排出量の削減にも貢献しています。農林水産省

第二に、生活困窮者への直接的支援という側面です。特に母子家庭においては、日々の食費を切り詰めざるを得ない状況が多く、子どもたちの栄養バランスや成長に必要な食材を十分に確保できないケースが珍しくありません。フードパントリーは、そうした家庭にとって文字通りの「命綱」となる支援です。

第三に、地域コミュニティの再生と連帯強化という効果があります。食品の配布という具体的な行為を通じて、支援する側と支援される側の間に顔の見える関係が生まれ、地域全体の結束力が高まります。また、食品提供と同時に各種相談窓口の案内や情報提供を行うことで、より専門的な支援への橋渡し役も担っています。

出典:モノドネ(https://monodone.com/article/111)

深刻化する日本の母子家庭貧困問題

高島市のぞみ会のフードパントリー活動を理解するためには、まず現代日本の母子家庭が置かれている厳しい現実を正視する必要があります。

驚愕の貧困率:約半数の母子家庭が貧困状態

最新の厚生労働省「国民生活基礎調査」(2022年)によると、ひとり親世帯の貧困率は44.5%に達しています。これは、ひとり親世帯の子どもの約2人に1人が貧困に直面していることを意味しており、OECD諸国の中でも最も高い水準となっています。日本財団

さらに注目すべきは、この数字が「働いているにも関わらず貧困状態にある」世帯を多く含んでいることです。日本のシングルマザーの8割以上は働いているにも関わらず、相対的貧困率が44.5%という高い水準を維持しているのです。龍谷大学

相対的貧困線と生活実態

2021年の日本における相対的貧困線は世帯年収127万円となっています。これは全世帯の可処分所得の中央値の半分に相当する金額で、この水準を下回る世帯が「相対的貧困」と定義されます。母子家庭の場合、この水準での生活を余儀なくされているケースが約半数に及ぶのが現実です。あんしんLife

子どもを抱えた母親が月収10万円程度で生活するという状況を想像してみてください。家賃、光熱費、食費、教育費、医療費などを考慮すると、日々の食材選びに至るまで厳しい選択を迫られることになります。栄養バランスの取れた食事よりも、とにかく空腹を満たせる安価な食品を選ばざるを得ないのが実情です。

貧困の連鎖と子どもたちへの影響

母子家庭の貧困は、単に現在の生活困窮に留まらず、子どもたちの将来にも深刻な影響を与えます。親の収入が少なく十分な教育を受けられない、進学や就職のチャンスにも恵まれず、十分な収入を得られずに次の世代も貧困に陥るという「貧困の連鎖」が問題となっています。

実際に、ひとり親家庭全体の大学等への進学率は65.3%となっており、一般世帯と比較すると明らかに低い水準となっています。また、生活保護世帯の子どもの大学等進学率は42.4%とさらに低下します。こども家庭庁

出典:大田区社会福祉協議会(https://www.ota-shakyo.jp/service/01/shokuryoshien)

高島市のぞみ会の活動実績と地域への影響

社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会の高島支部である高島市のぞみ会は、これまでも継続的にフードパントリー活動を展開してきました。

継続的な支援活動の実績

高島市のぞみ会の過去の活動記録を見ると、6月14日には70食のテイクアウトお弁当配布とフードパントリーを同時開催し、7月23日のフードパントリーでは41世帯のひとり親家庭に食料品や日用品を提供しました。これらの数字は、地域における支援ニーズの高さを如実に物語っています。

特に注目すべきは、お弁当の配布においても単なる食事提供を超えた配慮が見られることです。煮込みハンバーグを主菜とし、卵焼きやタコさんウインナー、サラダ、デザートのゼリーまで含めたバランスの良い内容で提供されており、子どもたちが喜ぶような工夫が随所に見られます。

地域連携による支援体制の構築

高島市のぞみ会の活動は、単独で行われているのではなく、地域の様々な主体との連携によって支えられています。市内の社会福祉法人が加盟する高島市福祉施設協議会では、地域貢献の取り組みとして加盟事業所の協力のもと、包括的な支援活動を進めています。高島市

また、高島市では「地域別くらし連携会議」を中心として、住民自治協議会や生活支援体制整備などの関連施策と連携した地域づくりを推進しており、フードパントリー活動もこうした包括的な地域福祉システムの一部として位置づけられています。

出典:八幡浜市社会福祉協議会(https://yawatahamashi-syakyo.jp/wp/news/r3_food_pantry/)

フードパントリー活動が持つ多面的効果

高島市のぞみ会のフードパントリー活動は、単なる食料配布を超えた多面的な効果を地域にもたらしています。

即効性のある生活支援効果

最も直接的な効果は、家計における食費負担の軽減です。月収10万円程度の母子家庭にとって、食費は家計の大きな部分を占めており、フードパントリーからの食材提供は文字通り家計を救う支援となります。

特に夏休み期間中は、学校給食がないために家庭での食事回数が増加し、母親たちの負担は通常以上に重くなります。高島市のぞみ会が7月に実施したフードパントリーは、まさにこうしたタイミングでの支援として大きな意味を持っていました。

心理的支援と社会参加促進効果

フードパントリー活動には、物理的な支援を超えた心理的効果もあります。支援を受ける母親たちにとって、「自分たちは一人ではない」「地域から支えられている」という実感は、精神的な安定に大きく寄与します。

また、フードパントリーは一方的な支援関係ではなく、将来的には支援される側から支援する側へと立場が変わる可能性を秘めています。実際に、経済状況が改善した元利用者がボランティアとして活動に参加するケースも全国で報告されており、地域住民の社会参加を促進する効果も持っています。

地域課題の可視化と政策提言機能

フードパントリー活動を通じて蓄積される情報は、地域の福祉課題を可視化する重要な資料となります。利用者の属性、支援ニーズの変化、地域特有の課題などが明らかになることで、より効果的な政策立案や制度改善につながる可能性があります。

高島市では、少子高齢化・人口減少による過疎化、世帯の単身化、暮らし方や価値観の多様化により地域のつながりが希薄化し、地域活動の担い手が不足するなど社会資源の減少が課題となっています。高島市 フードパントリー活動は、こうした地域課題に対する一つの具体的な対応策として機能しています。

出典:杵築市社会福祉協議会(https://kitsukishakyo.jp/pages/71/detail=1/b_id=40/r_id=73/)

企業や行政との連携による持続可能な支援システム

フードパントリー活動の成功には、民間企業、行政機関、NPO、地域住民など多様な主体の連携が不可欠です。

食品関連企業との連携による食材確保

全国的なフードパントリー活動を見ると、食品メーカーや小売業者からの食材寄附が活動の基盤となっています。賞味期限が近い商品、パッケージに軽微な損傷がある商品、季節商品の売れ残りなど、品質に問題はないものの通常の販売ルートでは処分される食品を有効活用しています。

セカンドハーベスト・ジャパンなどの大手フードバンクでは、多くの企業と提携関係を築いており、その仕組みを地方のフードパントリー活動にも応用することで、より安定した食材確保が可能になります。セカンドハーベスト・ジャパン

行政機関による制度的支援

地方自治体では、フードパントリー事業への財政的支援や制度面でのバックアップを行うケースが増えています。前橋市では「こどもフードパントリー事業」として、ひとり親家庭への食品等配付を行政主導で実施しており、企業や団体からの寄附を受けて対象世帯に直接配送するシステムを構築しています。前橋市

浜松市でも「子育て家庭向け食料品等無料配付会」として、経済的事情で食料支援が必要な子育て家庭に対して、委託を受けた支援団体が無料配付会を開催する仕組みを整備しています。浜松市

小売業界における取り組みの拡大

小売業界でも、フードドライブやフードパントリーへの支援を拡充する動きが見られます。ファミリーマートでは「ファミマフードドライブ」として、家庭で余っている食品を店舗で回収し、地域のこども食堂やフードパントリーなどの食の支援活動を行う団体へ寄贈する取り組みを実施しています。ファミリーマート

出典:一関市社会福祉協議会(https://www.ichinoseki-shakyo.com/service/chiikifukushi/foodspport)

今後の展望と課題:より効果的な支援システムの構築に向けて

高島市のぞみ会のフードパントリー活動をはじめとする全国の取り組みは、着実に成果を上げていますが、さらなる発展のためには解決すべき課題も存在します。

支援の継続性と安定性の確保

フードパントリー活動の最大の課題は、支援の継続性と安定性の確保です。食材寄附は企業の善意に依存する部分が大きく、経済情勢や企業の事業状況によって左右される可能性があります。また、ボランティアスタッフの確保や活動資金の調達も常に課題となります。

この課題に対して、より多くの企業との連携拡大、行政による制度的支援の充実、地域住民の理解と参加促進などが必要となります。特に、企業のCSR(企業の社会的責任)活動やSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みと連携することで、より安定した支援基盤を築くことが可能になるでしょう。

利用者のプライバシー保護と尊厳の確保

フードパントリーを利用する際に、利用者が偏見や差別を受けることなく、尊厳を保ちながら支援を受けられる環境づくりも重要な課題です。支援される側の心理的負担を軽減し、必要な時に躊躇なく利用できるシステムの構築が求められます。

高島市のぞみ会のように、会員制による運営や、テイクアウトお弁当の配布との併用などの工夫は、こうした課題への一つの回答として評価できます。支援を受ける人々が「特別な存在」として扱われるのではなく、地域コミュニティの一員として自然に支援を受けられる環境の整備が重要です。

根本的な貧困対策との連携

フードパントリー活動は緊急時の生活支援として極めて有効ですが、根本的な貧困問題の解決には限界があります。より効果的な支援を実現するためには、就労支援、職業訓練、教育支援、保育環境の整備など、包括的な貧困対策との連携が不可欠です。

滋賀県では「ひとり親家庭福祉推進員」「母子・父子自立支援員」などの専門職を配置し、就業支援や生活相談に対応しています。滋賀県 フードパントリー活動をこうした包括的支援システムの入口として機能させることで、より効果的な支援が可能になるでしょう。

地域社会全体で支える共生の実現に向けて

高島市のぞみ会のフードパントリー活動は、単なる食料支援を超えた地域共生社会の実現に向けた重要な取り組みです。母子家庭の貧困問題は個人や家族だけでは解決が困難な構造的課題であり、地域社会全体による支援が必要です。

8月23日に予定されているフードパントリー活動は、地域の温もりと支え合いの精神を具現化した取り組みとして、多くの家庭に希望と安心を届けることでしょう。しかし、この活動の真の価値は一回限りの支援にあるのではなく、継続的な地域ネットワークの構築と、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けた歩みを進めることにあります。

私たち一人ひとりができることは決して小さくありません。食材の寄附、ボランティア参加、活動の情報拡散、政策への関心表明など、様々な形での参加が可能です。特に重要なのは、母子家庭の置かれている現実を正しく理解し、偏見や差別を排除した温かい眼差しで地域の仲間を支えることです。

高島市のぞみ会の活動が、全国の地域福祉活動のモデルケースとして広がり、すべての子どもたちが希望を持って成長できる社会の実現につながることを期待します。地域の一人ひとりが「支える側」と「支えられる側」を行き来しながら、互いを尊重し合う共生社会の構築こそが、フードパントリー活動の最終的な目標なのです。

参考文献

[1] 社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会, 「高島市母子福祉のぞみ会」, https://nozomi-kai.com/pages/115/

[2] 日本財団, 「ひとり親家庭の貧困率は約5割。子育てに活用できる国や自治体の支援制度」, (2024年6月5日), https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/86934/childcare

[3] 厚生労働省, 「国民生活基礎調査」, (2022年), https://kidsdoor.net/issue/poverty.html

[4] こども家庭庁, 「我が国におけるこどもをめぐる状況」, (2024年10月9日), https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0357b0f6-8b14-47fc-83eb-2654172c2803/16d135ea/20241009_resources_white-paper_r06_05.pdf

[5] 龍谷大学, 「シングルマザーが笑顔で暮らせる社会を目指して。研究調査で見えた課題と支援の可能性」, (2025年2月20日), https://retaction-ryukoku.com/2893

[6] あんしん財団, 「今月の数字 相対的貧困の基準となる世帯年収」, (2024年11月1日), https://web-anshin-life.anshin-zaidan.or.jp/the_number/202411/

[7] 高島市, 「高島市自立相談支援機関年次レポート」, https://www.city.takashima.lg.jp/material/files/group/31/nennjireport-R04.pdf

[8] モノドネ, 「フードパントリーとは?その仕組み、フードバンクとの違いをご紹介」, (2023年4月21日), https://monodone.com/article/111

[9] 農林水産省, 「食品寄附の促進」, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html

[10] セカンドハーベスト・ジャパン, 「フードパントリーとは」, https://2hj.org/report/4349/

[11] 前橋市, 「こどもフードパントリー事業【ひとり親家庭へ食品等を配付】」, (2023年9月27日), https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/gyomu/1/5/1/38617.html

[12] 浜松市, 「子育て家庭向け食料品等無料配付会(フードパントリー事業)」, https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kosodate/20210702.html

[13] ファミリーマート, 「ファミマフードドライブ」, https://www.family.co.jp/sustainability/fooddrive.html

[14] 滋賀県, 「滋賀県地域福祉支援計画」, https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5288591.pdf

[15] 高島市, 「高島市地域福祉計画(第4次)中間見直し版を策定しました」, https://www.city.takashima.lg.jp/gyoseijoho/takashimashikaranojoho/7/1/6612.html

タグ: フードパントリー, 母子家庭支援, 地域福祉, 貧困対策, 高島市のぞみ会, 食料支援, 社会福祉, 地域連携, 食品ロス削減, ひとり親家庭

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。